委員会あらかると ~健康セミナー講演会~

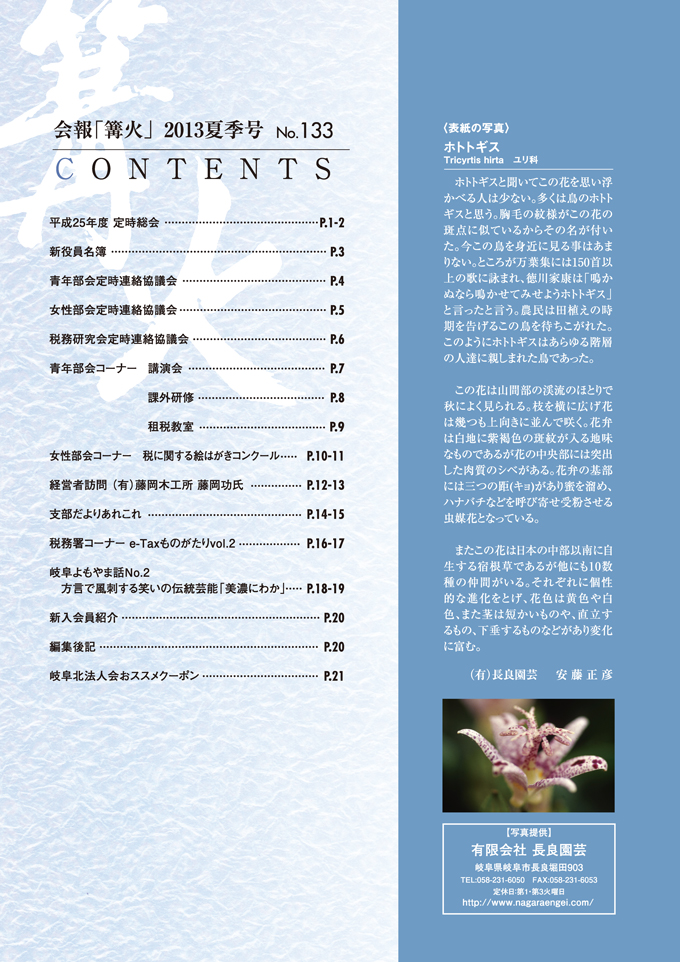

平成25年度 定時総会の写真レポートはこちら

青年部会定時連絡協議会の写真レポートはこちら

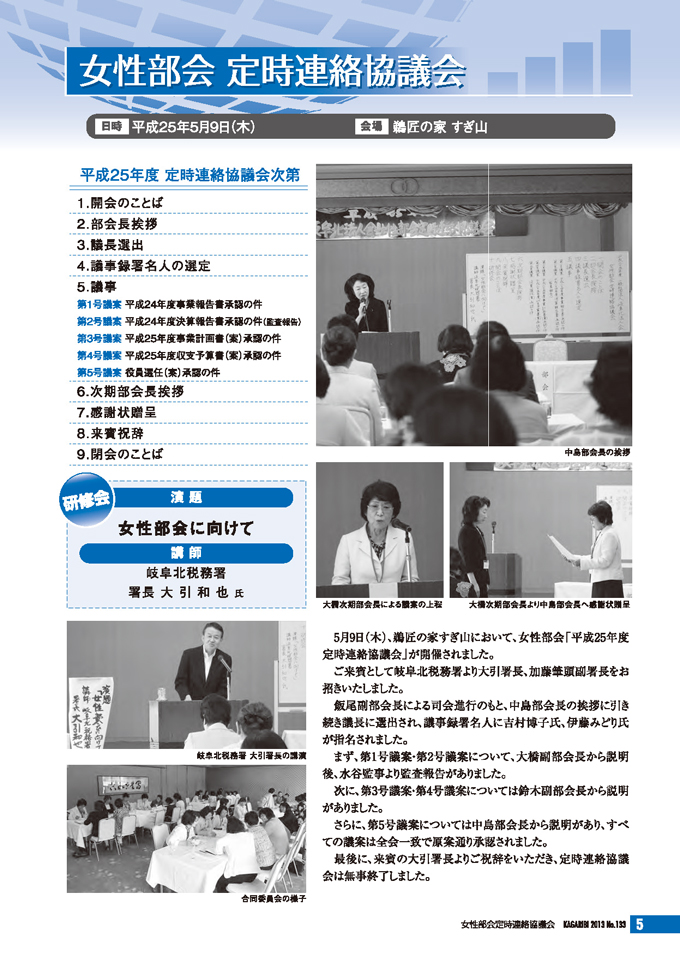

女性部会 定時連絡協議会の写真レポートはこちら

税務研究会 定時連絡協議会の写真レポートはこちら

「青年部会コーナー ~講演会~」の写真レポートはこちら

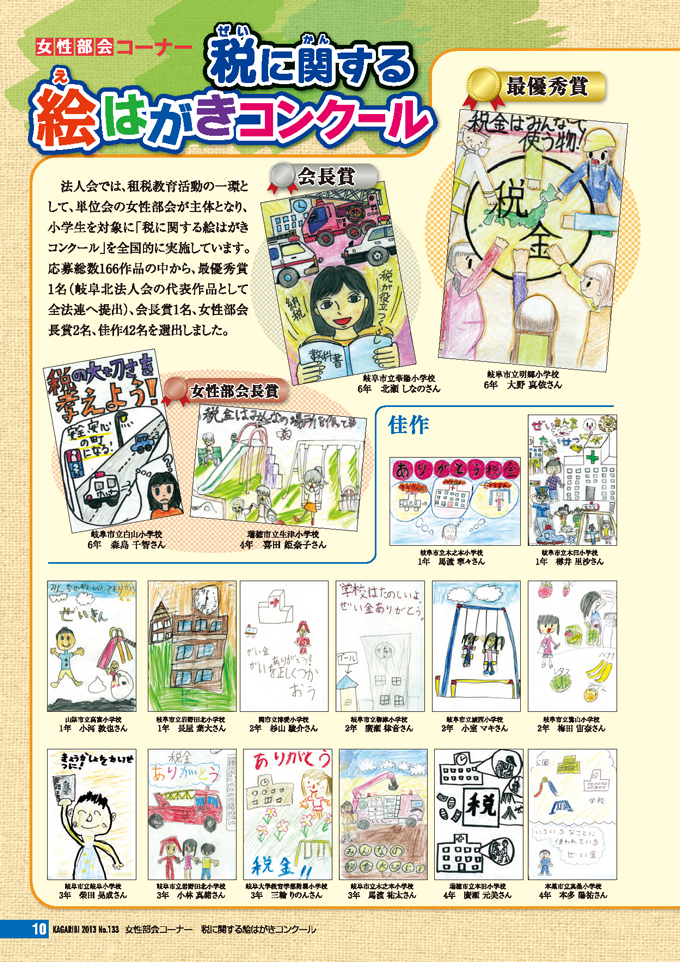

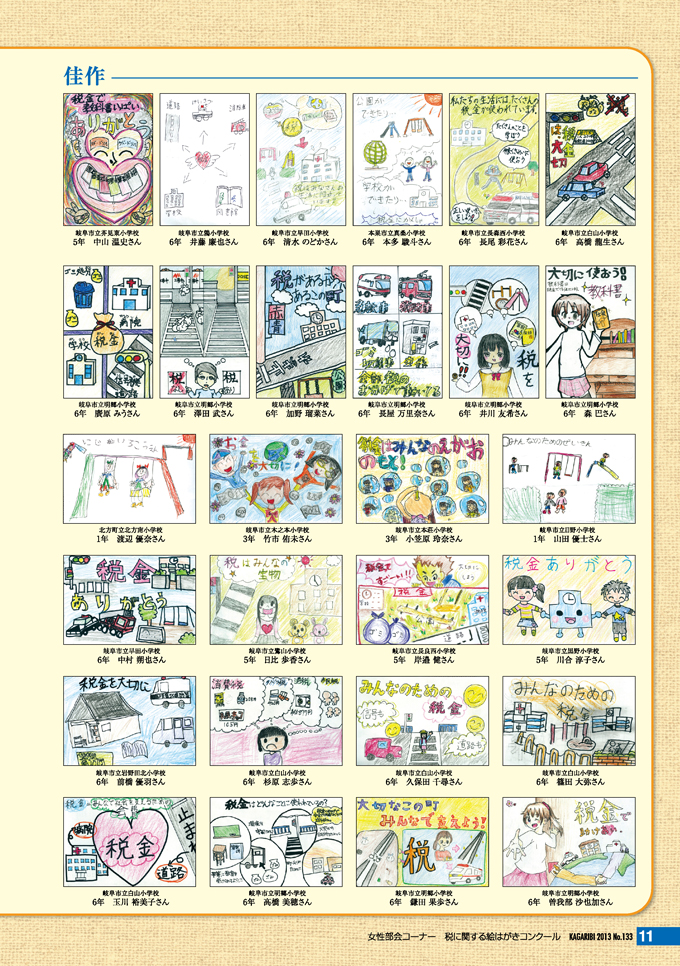

「女性部会 ~税に関する絵はがきコンクール~」の写真レポートはこちら

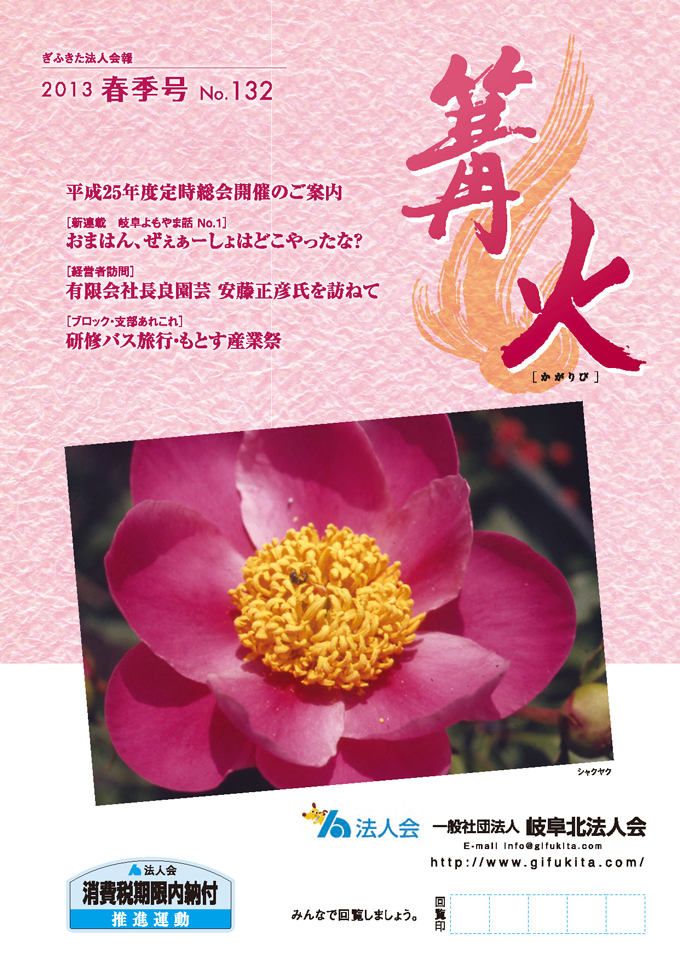

ぎふきた法人会報 「篝火」 2013 春季号 No.132

会報 「篝火」 2013 春季号 No.132

・平成25年度定時総会のご案内

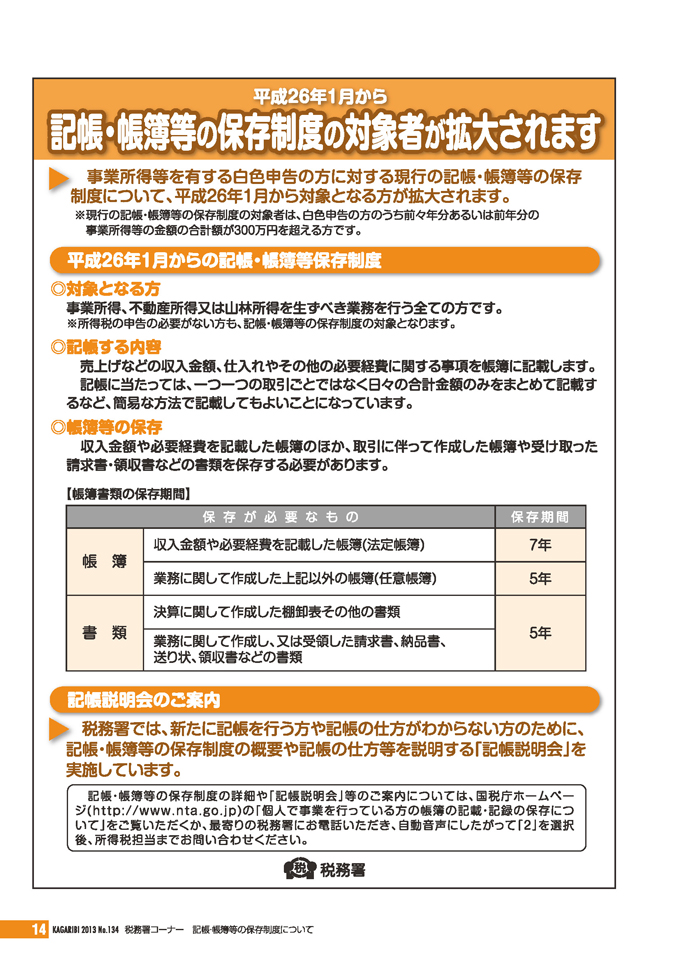

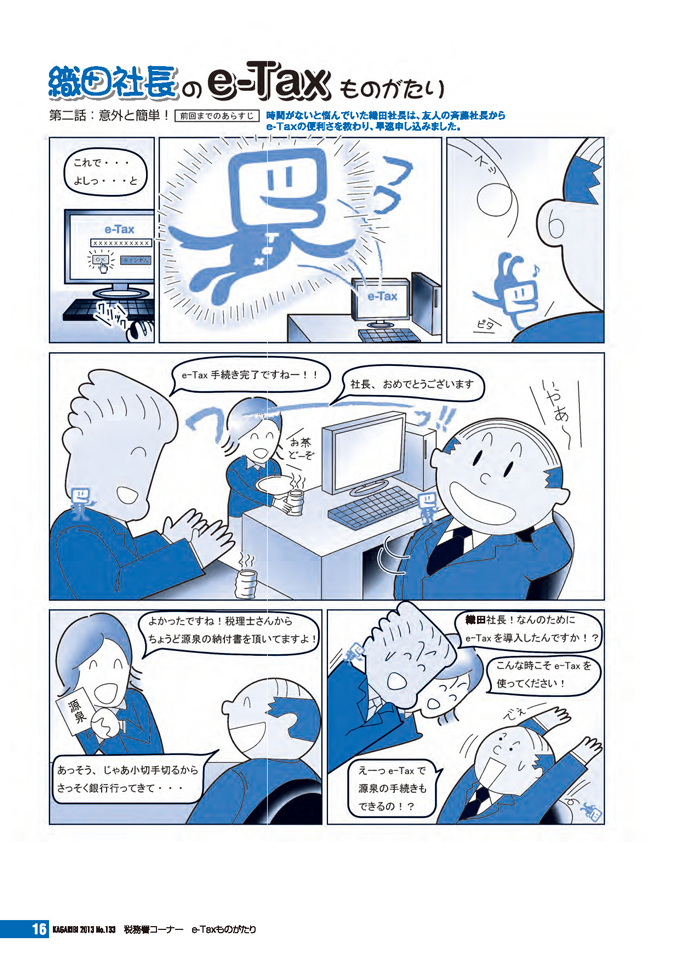

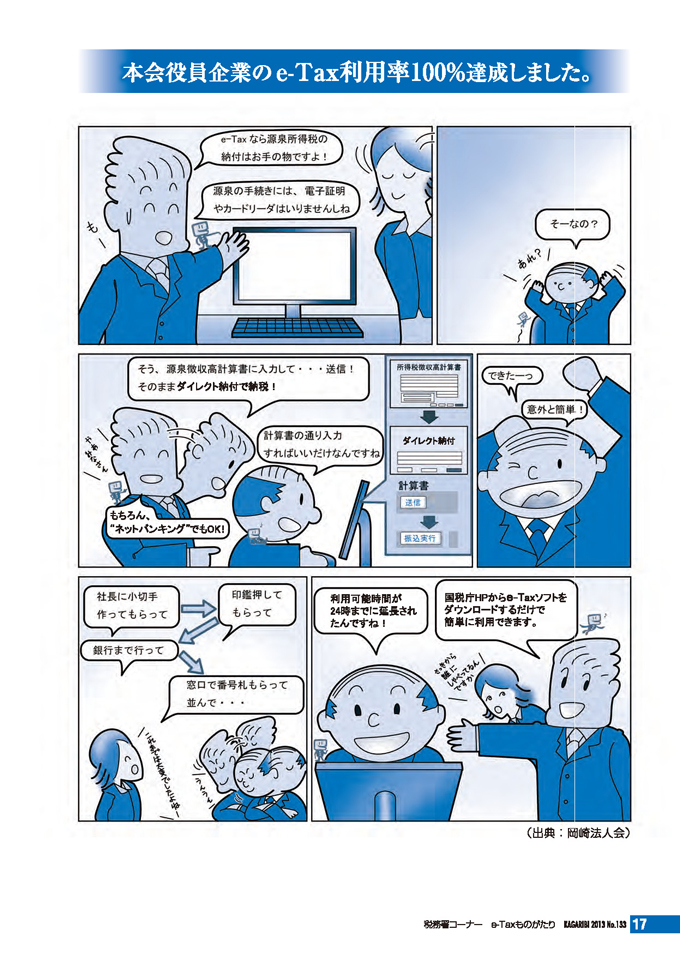

・税務署コーナー

・納税表彰

・経営者訪問 ~有限会社長良園芸 安藤正彦氏~

・ブロック合同講演会 古賀茂明氏

・運営研究会コーナー

・委員会あらかると ~タックスフェスティバル2012~

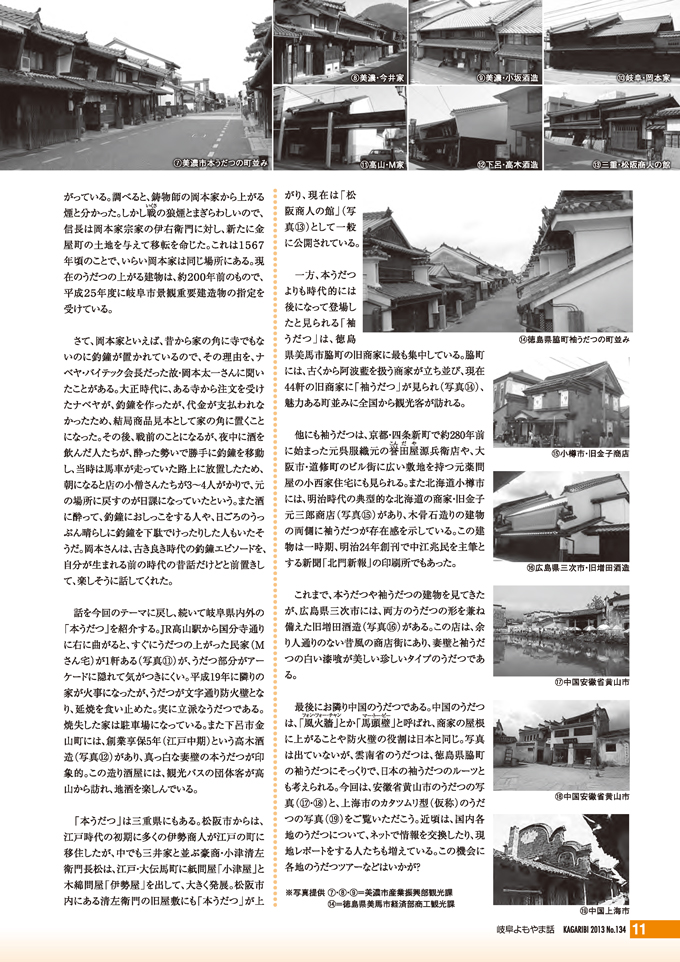

・岐阜よもやま話 No.01

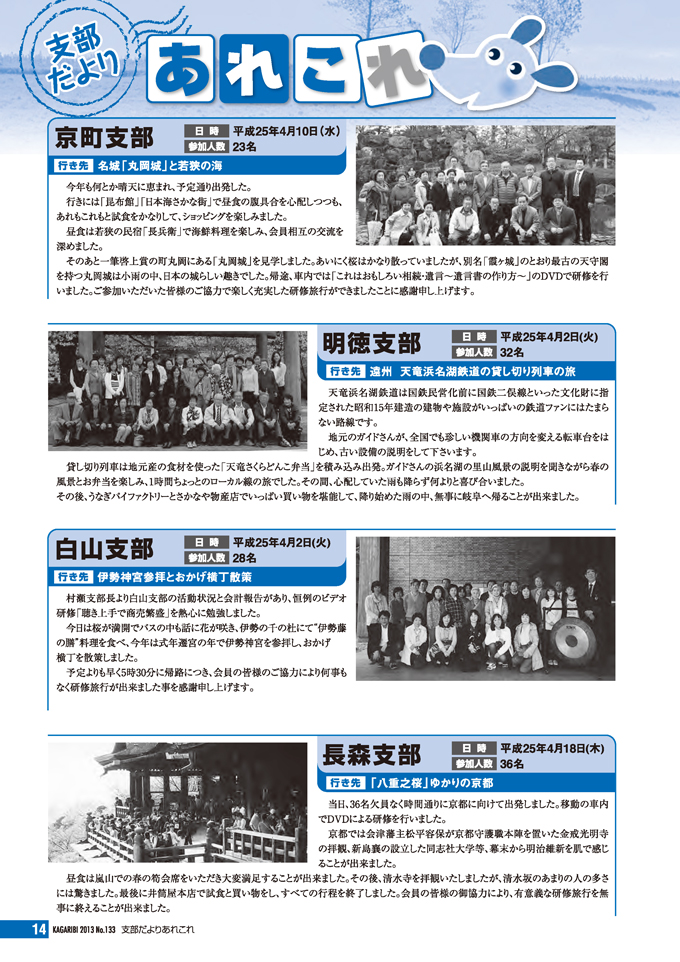

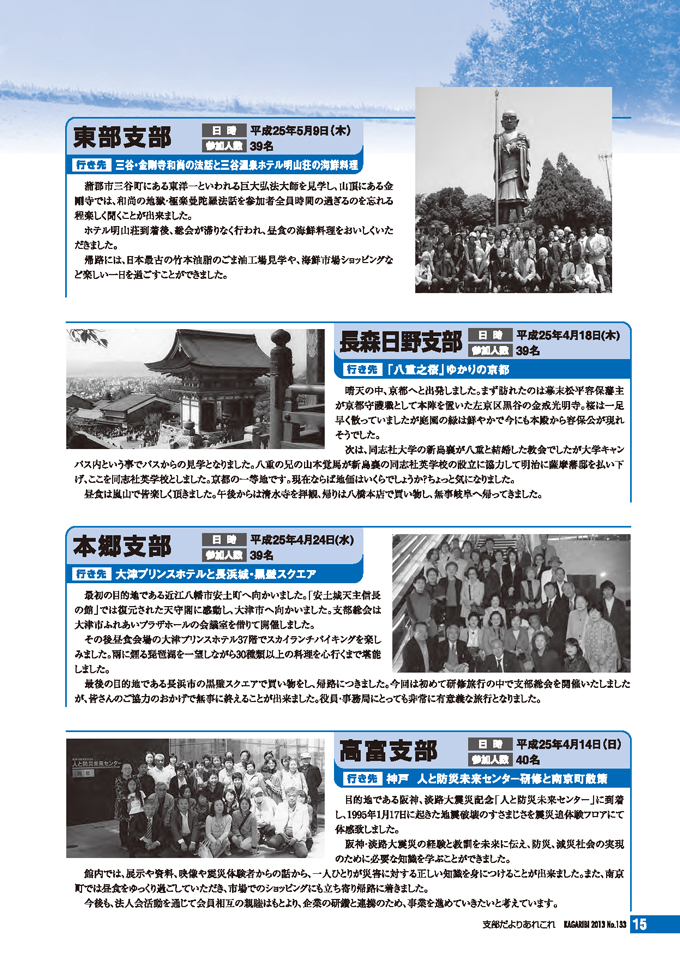

・支部だよりあれこれ

・税務研究会コーナー

・青年部会コーナー

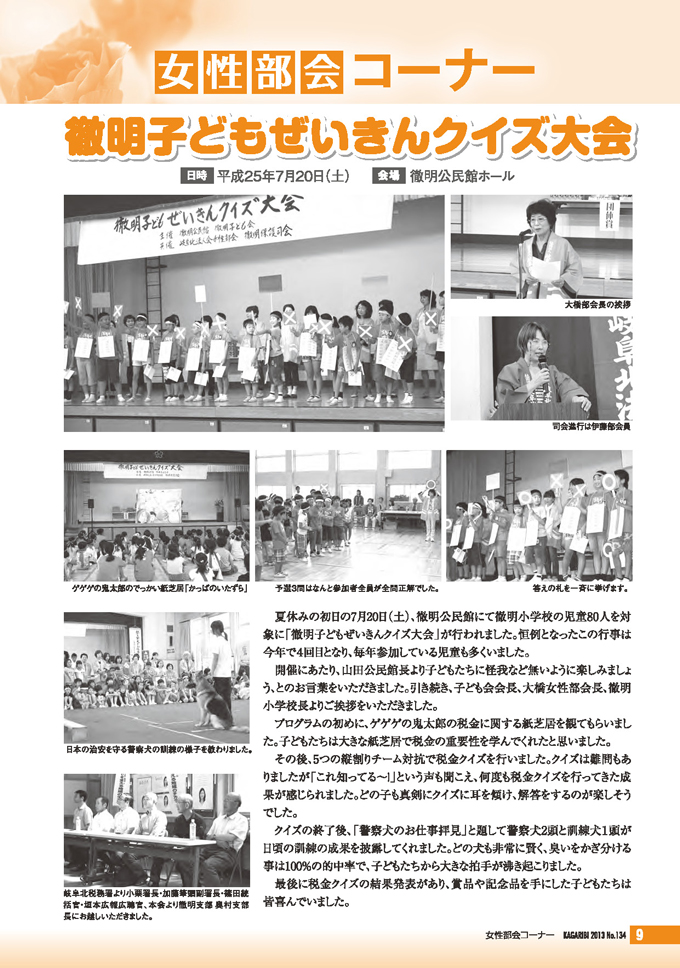

・女性部会コーナー

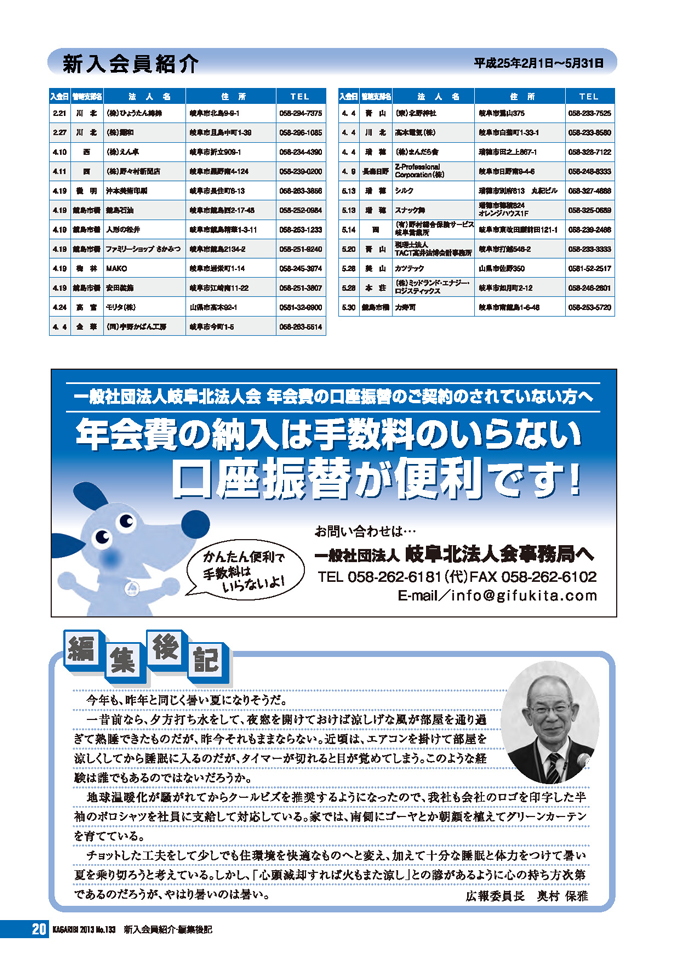

・新入会員紹介

・定時総会出欠ハガキ・委任状の記入方法

・編集後記

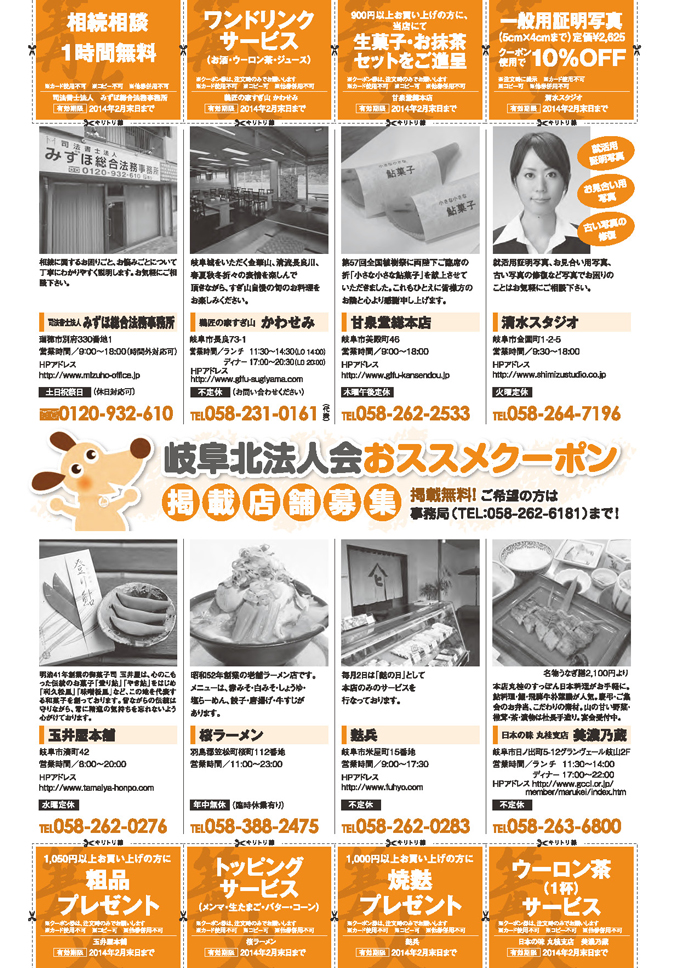

・会員限定サービスのご案内

<表紙の写真>

シャクヤク(芍薬)

Paeonia lactiflora

「立てばシャクヤク、座ればボタン、歩く姿はユリの花」

美しい女性の立ち居振る舞いを表現した言葉である。これは江戸時代後期に出版された洒落本や滑稽本と称される娯楽雑誌のような本に記されたのが始まりと言われる。

そのシャクヤクの花は大きく華やかで美しい。ボタンより清楚、細めの茎を真っ直ぐに伸ばし上を向いて咲く姿が美人の立ち姿に似ると言っているのである。今の時代には通用する表現ではないが先人達はそれぞれの思いを花に重ね合わせながら豊な心で暮らしていた事が伺える。

そのシャクヤクは全国各地の庭に植えられているが日本原産の植物ではない。原産地は中国北部からシベリア。奈良、平安時代に薬草として渡来し「ヱビスグスリ」の名で広まった。その後室町時代に美しい花は観賞用に植えられるようになった。更に江戸時代後期には品種改良が進み100種以上の品種があったと記されている。

今日、これらの品種は海外にも輸出され、世界各地の庭で咲き誇っている。

(有)長良園芸 安藤 正彦

<写真提供>

有限会社長良園芸

岐阜県岐阜市長良堀田903

TEL:058-231-6050 FAX:058-231-6053

定休日:第1・第3火曜日

http://www.nagaraengei.com/

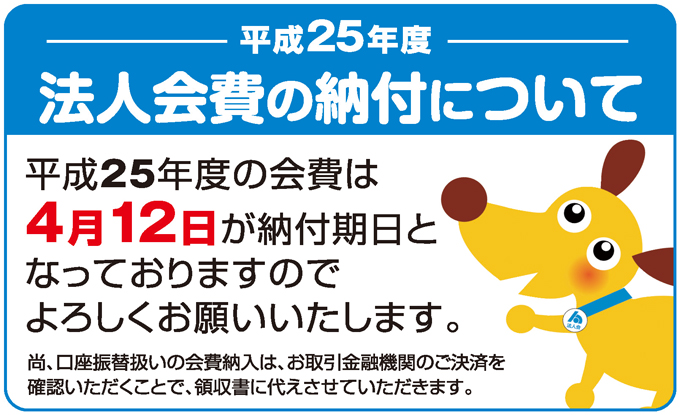

平成25年度の会費は4月12日が納付期日となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。

尚、口座振替扱いの会費納入は、お取引金融機関のご決済を確認いただくことで、領収書に代えさせていただきます。

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、平成25年度定時総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席下さいますようご案内申し上げます。

尚、定時総会への「出席」につきましては、会報の綴込みの「出欠通知はがき」の出席に○を付し、必要事項をご記入の上、支部役員にお渡し下さい。

又、「欠席」の場合は、支部役員が持参の「委任状」もしくは会報のはがきに記名、押印の上、支部役員にお渡し下さいますようにお願い申し上げます。

一般社団法人岐阜北法人会 会長 堀江博海

開催のご案内

日 時 : 平成25年5月24日(金) 午後4時~

会 場 : 岐阜都ホテル(岐阜市長良福光2695-2 TEL 058-295-3100)

<アクセス>岐阜バス「長良川国際会議場前」または「長良川国際会議場北口」下車 徒歩3分

会場の詳細は岐阜都ホテルの公式ウエブサイトをご確認ください。

タイムスケジュール :

| 午後4時~ | 平成25年度定時総会 | |||||

| <決議事項> | 第1号議案 | 平成24年度 決算報告承認の件 | ||||

| 第2号議案 | 役員選任(案)承認の件 | |||||

| <報告事項> | 理事会承認 | 平成24年度 事業報告の件 | ||||

| 理事会承認 | 平成25年度 事業計画の件 | |||||

| 理事会承認 | 平成25年度 予算計画の件 | |||||

| 理事会承認 | 公益目的支出計画実施報告書の件 | |||||

| <委員会報告事項> | 共益委員会 | 平成24年度 会員増強結果について | ||||

| 運営研究会 | 県下法人会運営研究発表について | |||||

| 午後5時30分~ | 懇 談 会 | |||||

| 午後7時 | 終 了 予 定 |

※定時総会出欠ハガキ・委任状の記入方法はコチラ。

※定時総会参考書類並びに事業報告、財務諸表はホームページに平成25年5月10日を目途に掲載致します。